「從偏鄉走向國際:北醫學生服務隊發展史」

北醫學生服務隊成立之後,就走遍臺灣各偏鄉,近年來又將足跡延伸至東南亞、非洲等地區。臺北醫學大學校史室於2025年5月23日,在醫學綜合大樓前棟1樓大廳舉辦「從偏鄉走向國際:北醫學生服務隊發展史」開幕典禮。透過本次展覽,不僅是服務隊歷史的回顧,更是一份價值的傳承,讓我們看見一代又一代的北醫人如何在服務中成長、在挑戰中茁壯。

【左圖:張君照副院長致辭分享服務隊時期的點點滴滴】【右圖:開幕邀請到康輔進行表演,同學們熱力四射的演出】

開幕典禮當天由朱娟秀副校長代表致辭,並邀請到歷年曾參與各學生服務隊的校友貴賓,臺北醫學大學附設醫院張君照副院長、北醫附醫骨科部吳孟晃主任、天使心社福基金會劉淑慧副處長、藥學系系友會陳澤鈞理事長、藥學系系友會江振聿秘書長、大臺北地區校友會楊邦媛理事長、北藥文教基金會林素仰董事、杏青康輔社會醫療文藝服務隊黃敏哲指導老師、飛洋國際服務團郭曉靜指導老師、楓杏醫學青年服務團王南淵指導老師、楓杏醫學青年服務團蕭玉婷隨隊護理師、王靜瓊學務長、醫學院吳建志前副院長、學生會翁偉傑會長等,師生、校友逾百名參與盛會。

本次展覽內容包含北醫學生服務精神的起點,從早期的勞動服務,到有制度的暑期服務隊,1971年成立第一個社團「樂幼社」。服務隊也同時肩負學術研究的使命,進行藥用植物、寄生蟲病以及農漁村公共衛生研究等。【左圖:本次展覽在醫學綜合大樓前棟2樓的醫學教育館】【右圖:校友們在展出的照片中找到自己年輕時服務的身影】

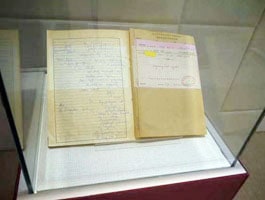

隨著臺灣衛生環境改善後,服務隊的方向也逐漸從醫療行為改變為公衛與衛教。近年來,學生服務的對象也推向海外,獲得各界極高的肯定,獲獎無數。儘管本校學生人數不比綜合型大學,但醫療服務隊人數卻獨占鰲頭,113年度共組成27支隊伍,1,113人次的學生參與服務,將熱情與能量帶向世界,共同為改善醫療環境付出最大的努力。【上圖:展覽蒐集了北醫學生服務隊的各式文物,包含創團匾額、出隊隊旗、營隊表演用品、健檢工具,以及同學手繪的衛教繪本】

本檔展覽展期自2025年5月23日至2026年1月13日,地點在臺北醫學大學醫學教育館(醫學綜合大樓前棟2樓),歡迎各界蒞臨參觀。

【下圖:開幕貴賓合影,右起曾齡儀校史室主任、王靜瓊學務長、黃敏哲校友、蔡宛真主任秘書、郭曉靜校友、吳建志校友、林素仰校友、翁偉傑學生會長、張君照校友、朱娟秀副校長、陳澤鈞校友、吳孟晃校友、江振聿校友、劉淑慧校友、王南淵校友、楊邦媛校友、蕭玉婷校友】